페이지 정보

본문

귀농귀촌 이야기<1>귀농의 출발점

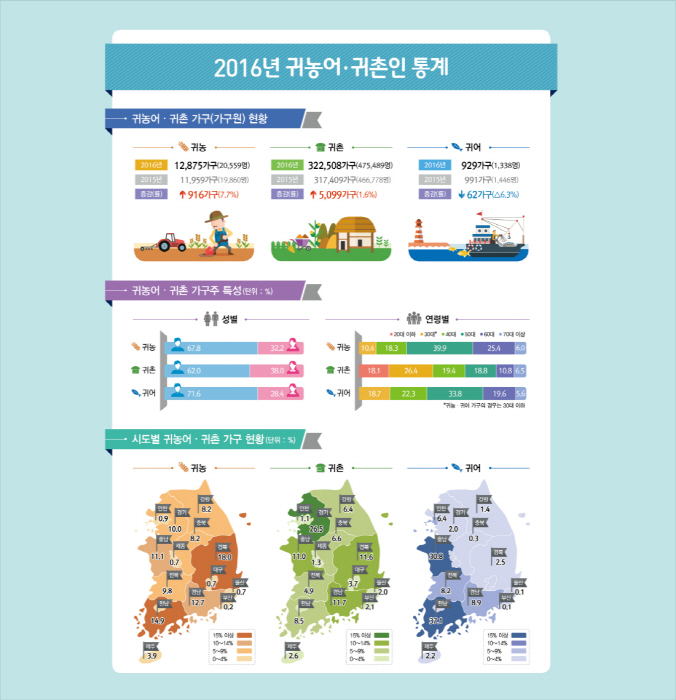

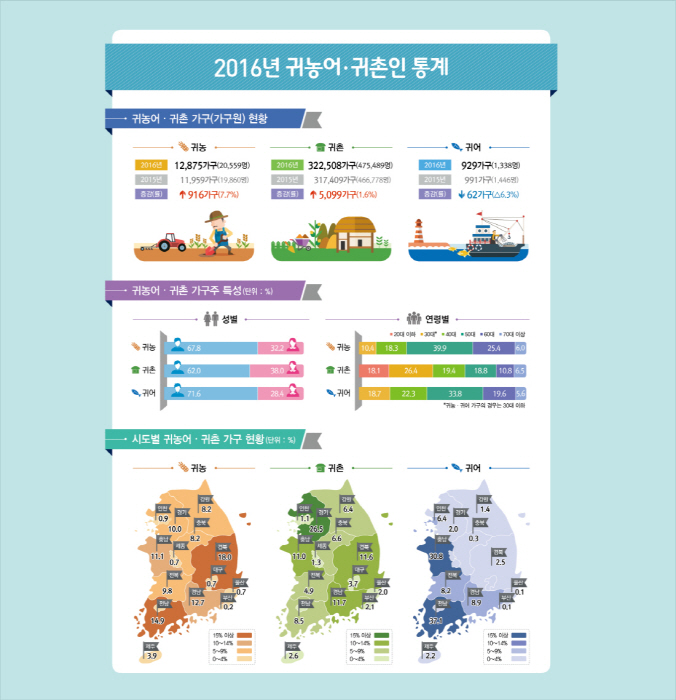

통계청에 따르면 2016년 귀농 가구 규모는 1만 2,875가구로 전년도 1만 1,959가구에 비해 7.7%인 916가구가 증가했다. 귀농가구 평균연령은 54.2세. 귀농가구주의 연령별 구성은 50대가 39.9%로 가장 많았고, 60대가 25.4%, 40대 18.3%, 40대 이하 10.4%, 70대 이상 6.0%로 그 뒤를 이었다. 귀촌가구 규모는 32만 2,508가구로 전년도 31만 7,409가구보다 1.6%인 5,099가구가 늘었다. 평균연령은 44.5세로 귀농 가구에 비해 상대적으로 젊은 것으로 나타났다. 귀촌 가구가 월등히 많은 것은 중앙부처 지방 이전과 젊은층의 수도권 이전 등이 모두 귀촌 통계로 잡혔기 때문이다. 그럼에도 불구하고 귀농귀촌 인구는 여전히 증가하고 있다.

그래픽 출처 귀농귀촌종합센터

귀농귀촌한 가구가 처음으로 1만 가구를 넘어선 것은 2011년. 이는 전년보다 158% 증가한 수치이다. 2013년에는 32,424가구, 56,267명이 도시에서 농촌으로 거주지를 옮겼다. 2013년은 단군 이래 아마도 가장 많은 수의 인구가 도시에서 농촌으로 내려간 해일 것이다. 이 수치는 1997년을 전후한 제1차 귀농 붐 시기에 비해 무려 15배 이상 높은 수치이다. 필자가 귀농한 충북 괴산군의 경우도 2016년에 처음으로 인구가 60명 증가하는 현상을 보였다. 유입 인구가 늘어난 것이다. 이웃한 보은군에는 2010년부터 2016년까지 총 6천여 명의 인구가 새로이 유입되었다. 모두 귀농과 귀촌 인구 때문이다. 통계에서 보듯 귀농귀촌은 일시적인 현상이 아니라 지속적인 사회 흐름이다. 원인이 무엇일까?

귀농귀촌에서 가장 강력한 요인은 무엇보다 세대 요인이다. 통계에서 보듯 전체 귀농귀촌 인구의 절반 이상이 40대와 50대 연령층이다. 그런 의미에서 2010년은 중요한 의미를 가진다. 2010년은 1953년부터 1963년 사이에 태어난 제1차 베이비부머들 가운데 55년생이 당시 대기업 정년 기준 55세가 되는 해. 그러니까 2010년은 베이비부머의 은퇴가 시작된 해이다. 700만 베이비부머들 가운데 순수 임금근로자는 300만 정도 되고 이후 이들이 연차적으로 은퇴를 하게 된다. 60년생 쥐띠들이 60세가 되는 해인 2020년은 아마 전후 베이비부머 세대 은퇴의 절정기가 될 것이다. 이들 은퇴자들에게 귀농귀촌은 제2의 인생으로 선택할 수 있는 가장 매력적인 카드 가운데 하나이다. 돌아갈 농촌이 있다는 것은 커다란 행운이 아닐 수 없다.

최근에는 세대 요인 이외에도 다른 요인도 많이 작용하고 있다. 이를테면 생태와 환경에 대한 자각, 건강한 먹을거리에 대한 관심, 그리고 느린 삶에 대한 욕구 등이 그것이다. 이들 요인들은 기존의 생태적 귀농운동과 결부해서 최근의 귀농귀촌 대열을 보다 풍성하게 하고 있다. 그리고 또 하나. 아직은 그 수가 미미하지만 젊은이들의 귀농과 귀촌도 꾸준히 늘어나고 있다는 점이다. 어쨌든 현재 귀농귀촌은 분명하고도 되돌릴 수 없는 하나의 사회적 트렌드로 자리잡고 있음이 분명하다. 지금 이 순간에도 도시에 거주하는 많은 사람들이 농촌으로 이주할 준비를 하고 있을 것이다.

귀농귀촌은 도시인이 농산어촌으로 삶터를 옮기는 것이다. 누구나 살아오면서 느꼈을 터인데 삶터를 옮기는 일은 어떤 경우에도 만만한 일이 아니다. 특히 귀농귀촌은 이 도시에서 저 도시로, 이 아파트에서 저 아파트로 옮겨가는 것과는 차원이 다른 얘기다. 좀 과장해서 비유하자면 귀농귀촌은 유목민으로 살았던 당신이 이제 정주민이 살고 있는 곳으로 이주하는 것이다. 쉽게 말해 당신은 난생 처음 ‘외지인’ 경험을 하게 될 것이다. 농촌은 완고한 성도 아니지만 마냥 포근하게만 느껴지는 동화 속의 고향 같은 곳도 아니다. 농촌을 있는 그대로 이해하는 일, 그것이 귀농귀촌의 시작이다.

글 정우창 산지귀농귀촌학교 교장, 흙살림 이사