페이지 정보

본문

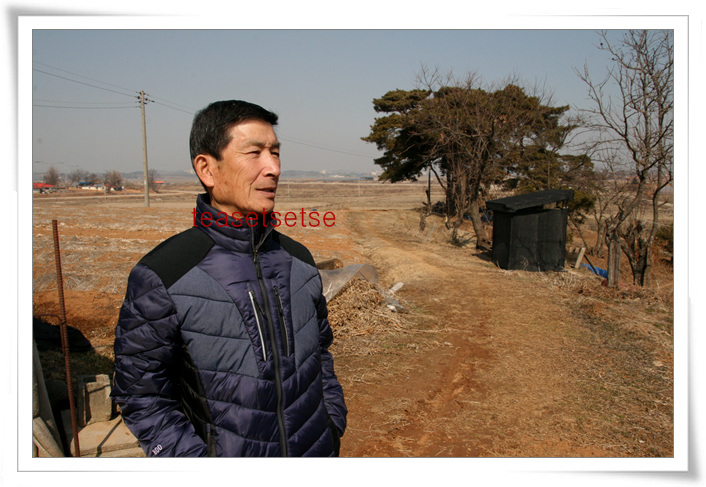

“당신의 베이스캠프는 어디입니까? 어디로 가야할지 모른다면 베이스캠프는 방향이 될 것이고, 어떻게 가야할지 묻는다면 지도가 될 것이고, 계속 가야할지 망설인다면 용기가 될 것입니다.” 한 기업체의 TV CF 카피다. 충남 당진의 정광영(71) 선생님을 만나러 가는 길은 마치 이 카피 문구 같은 베이스캠프를 향한 기분이었다.

■ 유기농은 절대 포기할 수 없다

정광영 선생님에게 전화를 드렸을 때 선생님은 굳이 이곳까지 찾아올 필요가 있겠느냐며 인터뷰를 사양하셨다. 건강도 여의치 않으니 다음 기회에 만나자는 것이었다. 하지만 기자 입장에서는 흙살림 신문 200호를 맞아 2002년 1월 최초로 민간인증기관으로 지정받은 흙살림에서 제1호로 인증을 받으신 선생님을 놓치기가 아쉬웠다. 세 번의 통화 끝에 겨우 승낙을 받고 댁으로 찾아갔다.

선생님이 계신 매산리 마을은 서해대교가 바라보이는 평온한 시골이었다. 아궁이가 딸린 자그마한 집에 들어서면서 건강부터 여쭤보았다.

“유기농이 힘이 들잖아. 여름엔 하루 종일 김매야 하고. 수십 년을 그렇게 일하다보니 몸에 무리가 왔나봐.” 허리를 비롯해 관절 부위가 좋지 않다며 올해 농사를 걱정하신다. 몸도 좋지 않은데 유기농을 그만두고 농약·제초제 뿌리며 농사짓는 건 어떻겠냐는 기자의 농담섞인 질문에 단호하게 고개를 흔드신다. “건강한 먹을거리를 생산하고 흙과 환경을 보존하는 것이 농민 생산자들의 의무다. 지금껏 힘들게 일해 왔지만 후회한 적이 한 번도 없었다. 아무리 몸이 아프다 해도 유기농을 포기할 순 없다.”

■ 농사는 마음으로 짓는다

정 선생님은 70년대 가톨릭 농민회의 ‘한마음 한몸 운동’ 교육을 받으시면서 환경에 대한 깨우침을 얻었다. 관행농사를 짓다 교육 첫해 농약을 ⅓로 줄이고 수확량이 확 줄었지만 포기하지 않고 친환경농업을 지속했다. 당시 정부에선 친환경농업보다는 농약과 화학비료 사용을 권장하던 시기였다. 주위의 탄압과 우려에도 불구하고 뜻을 굽히지 않고 밀고 나가셨다.

1986년 가톨릭농민회 출신 동지들을 중심으로 무농약, 안전한 먹을거리 생산에 대한 협의를 이루자 이듬해부터 이에 동참하기 시작했다. 바로 한살림 운동이었다. 그리고 이 운동을 인연으로 1991년 흙살림과도 그 뜻을 함께 했다. 흙살림 평생회원에 가입해 적극적으로 흙과 농업과 환경을 살리는 운동에 앞장 선 것이다.

“지금이야 친환경 농업이 사람들에게 많이 알려져 있지. 당시만 해도 사람들이 의심의 눈초리로 쳐다보곤 했어. 그런데 아직도 그 의구심을 완전히 떨쳐버리지 못한 게 현실이야. 그래서 생산자와 소비자 간에 신뢰가 중요해. 돈이 중심이 되어선 안 돼. 농사는 온 마음으로 지어야 한다고.”

그런 의미에서 정 선생님은 친환경 인증보다 중요한 것이 흔들리지 않는 농부의 마음이라고 본다. “인증을 받았다 해도 부정한 일을 남모르게 할 수도 있는 세상이야. 그러니 정직하게 농사짓는 그 마음이 첫째인게지.”

■ 습관이 힘이다

정 선생님에겐 보물이 하나 있다. 바로 35년여 째 계속 써오고 있는 영농일지다. 단 한 해도 거른 적이 없다. “1970년대 말 ‘농산물 제값 받기 운동’이 벌어졌지. 그런데 제값을 받으려면 근거가 있어야 하잖아. 그래서 정부에 자료를 주기 위해 영농일지를 쓰기 시작했어.” 이렇게 쓰기 시작한 영농일지는 정 선생님 본인에게도 큰 도움이 됐다. 언제 무슨 일을 어떻게 했는지, 또 농자재는 얼마나 썼는지 등등 농사 재배력의 체계를 세울 수 있게 된 것이다.

‘1983년 4월 10일 못자리용 비닐 두 통 구입 22,000원’

‘1985년 7월 1일 김매기 남 12시간 여 12시간’

‘2013년 4월 11일 쌀겨 살포 15시간 인원 3’

이런 식으로 꼭꼭 눌러쓰신 세월이 35년을 넘어선 것이다. 그런데 정 선생님은 이것이 별반 대수롭지 않은 눈치다. “습관만 들이면 가능한 일인데….”

그 습관이란 것은 아마도 성실함의 다른 말일 것이다. 이런 성실함이 주위 사람들에게 전해지면서 1990년대 후반 매산리 공동체가 결성됐다. 인근 농가 13가구가 힘을 합쳐 친환경농업에 함께 뛰어든 것이다. 나이가 너무 들어 농사를 못 짓거나 세상을 떠나신 분들을 제외한 9 농가가 현재까지도 공동체를 지속하고 있다.

■ 농부가 자랑스러운 세상을 꿈꾼다

지금까지 농사지어 온 이야기를 하시던 정 선생님의 입에서 깊은 한숨이 새어 나온다.

“산업 사회가 되면서 농업이 뒷전이야. 농사가 모든 산업의 기본인데 말이야. 바로 생명유지 산업이 농사잖아.”

정 선생님은 농사짓는 사람이 배우지 못한 사람으로 경시되는 풍조가 너무 안타깝다고 말하신다. 어느 누구도 먹지 않고는 살 수 없는데, 그 누군가는 농사를 지어야 하는데, 그 중요성을 현대인은 잊고 산다는 것이다.

정 선생님은 최근까지 논 3,000여 평과 밭 1,000여 평에 마늘·양파·감자·생강·무·고추 등을 심어왔다. 건강이 나빠지면서 올해 이만큼 농사를 지을 수 있을지 걱정이다. 인터뷰 도중 몇 번이나 올해 농사를 걱정하셨다. 자나 깨나 농사 생각뿐이신 것이다.

“누가 뭐라고 하든 난 농민으로서 부끄러움 없이 농사를 지어왔어.”

정 선생님의 그 자부심이 바로 친환경농업을 해오고 있는 사람들의 든든한 베이스캠프라는 것을 깨닫는다.