페이지 정보

본문

우리의 벼를 찾아서 (1) : 1910 ~ 1930년대 서울의 토종벼

우리의 벼는 청주시 옥산면 소로리 탄화미에서는 보듯이 15,000년 이상의 장구한 역사 속에서 이 땅의 사람들과 희로애락을 함께해왔다. 현재 우리는 쌀의 자급을 이루어 냈으며 단군 이래 가장 풍성한 밥상을 누리는 세상에 살고 있다.

흙살림은 2004년부터 전통농업위원회를 조직하고 전국 각지의 전통농업과 전통종자를 발굴해왔다. 2007년에 한국 토종종자의 대부인 안완식 박사님으로부터 소중히 보관 중이던 토종벼 이삭 21점과 다수의 토종 잡곡류를 제공받으며, 재래종자의 유기농 적용 가능성을 찾고자 본격적인 재배시험 및 보급운동에 나선다.

농업현장에서는 이미 소멸되어가는 토종벼에 대한 정보를 다시 찾고, 재배를 통한 특성을 조사해나가면서 우리가 알고 있었던 토종 자원이란 것에 대해 너무나 단편적으로만 이해하고 있다는 것을 알게 되었다. 고서 속에서, 민요 속에서, 흩어져 있는 연구보고서 속에서, 어릴 적 기억을 더듬는 어르신들의 이야기 속에서 토종벼라는 것이 생산성 지표에만 따라 종자저장고에서 잠자고 있는 유전자원으로만 볼 것이 아니라, 더 넓은 생활 문화 속에서 토종벼들이 우리와 함께해 나갈 수 있다는 것도 알게 되었다.

흙살림 15년여에 걸친 우리 토종벼에 대한 소소한 이야기들을 수회에 걸쳐 찾아보도록 한다.

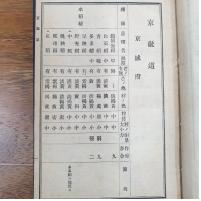

1. 조선도품종일람 속 1910년대 서울의 토종벼

조선도품종일람(朝鮮稻品種一覽)은 100년전 재배되던 조선의 재래종 벼를 조사하여 엮은 자료집이다.

100년이 넘은 이 책은 농촌진흥청 산하 농업도서관에 고서로 분류되어 있고, 책의 상태도 좋지 않아서 훼손의 우려도 있고 하여 일반열람은 안 된다. 2019년 7월 농진청 출장길에 잠시 짬을 내어 사서의 도움을 받아 어렵게 친견할 수 있었다. 고서에 대한 예의로 장갑이라도 끼고 봐야하는데, 챙겨간 장갑이 없어서 화장실에서 손 빡빡 씻고 와서 넘겨봤다.

서문과 여러 개의 장서인을 보면 1911~1912년 전국에 걸쳐 조선의 재래종 벼를 모으고, 1913년에 조선총독부 권업모범장에서 책으로 펴낸다. 1927년 이후 조선총독부 농업시험장 도서로 이관되고, 625 전쟁 통에도 살아남아 1957년에 농진청 농업도서관 도서로 등록되어 현재에 이른다.

비매품으로 발행부수도 많지 않았을 것이며, 현재 국가기관에 남아있는 것으로는 이 책이 유일본으로 보인다. 전자도서화(PDF판)하여 내용을 공개해달라고 요청하기는 했는데 어찌될지는 두고 볼 일이다.

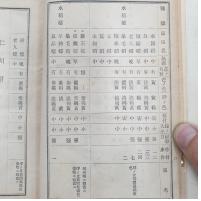

4. 경성부(서울)의 벼품종 (2)

당시 경성부(서울)에서 재배되던 메벼를 보면 메벼 19품종, 찰벼 7품종이었다. 재배면적이 큰 순으로 보면, 까락이 있는 백도(白稻, 아마도 우리말로는 '흰베'로 불렸을 성 싶다)의 재배면적이 33%에 달하고, 항축도(項縮稻, '목옴추리베'로 불렀을 것이다)가 24%, 수원도(水原稻, 수원베)가 12%, 조동지(趙同知稻) 9%, 청도(靑稻, 푸른베) 9%, 노인도(老人稻, 노인베) 7%, 다다도(多多稻, 다다기베) 2%, 상모도(象毛稻, 상모베) 2% 순이다. 또한 정근도(精根稻, 정근베), 자치나(雌雉?, 까투리찰베), 상모나(象毛?, 상모찰), 양품나(良品?, 양푼찰), 노인나(老人?, 노인찰) 등은 조선말이나 일제시대 불리던 민요에 곧잘 등장하던 품종들이다. 각각의 벼는 다음에 좀 더 들여다보겠지만, 까락의 색이 담황색이 많은 것을 보면 품종들이 외형적으로는 비슷비슷하지 않았을까 싶다. 의외인 것은 항축도(목움추리벼)가 24%나 재배되고 있는 점인데, 이 벼는 200여 년 전 임원경제지에도 나오는 벼로 키가 작고 목을 움츠린 듯 이삭목이 매우 짧으며 알곡이 빽빽하게 달린 것이 특징이다. 즉, 키 작은 벼도 꽤 재배되었음을 알 수 있다.

2. 풍등가 속 1930년대 서울 경기의 토종벼.

경기민요 「풍등가」는 1930년대 최정식(1886 ~ 1951년)에 의해 서울에서 작사 작곡된 민요이다. 일본벼 품종이 나오는 것을 보면 일제 강점기를 반영한 것을 알 수 있다. 그래도 충실히 조선말기와 당시의 토종도 반영하고 있다.

국태민안 시화연풍 연년이 돌아든다.

황무지 빈터를 개간하여 농업 보국에 증산하세.

농자는 천하지대본이니 우리 인생 먹고 삶이 농사밖에 또 있는가.

농사 한 철을 지어 보자.

물이 충충 수답이요 물이 말라 건답이라

어떤 볍씨를 뿌렸더냐 정전 앞에 생모찰1)

아롱대롱이 까투리찰2) 꺽꺽 푸드득 쟁기찰3)이요

이팔청춘 소년벼4)요 나이 많아 노인벼5)라

적게 먹어 홀테벼6) 많이 먹어 등특이7)

밥맛 좋기는 다마금8)이요 쌀이 좋긴 곡량도9)라

여주 이천의 옥자강이10) 김포 통진 밀다리11)며

우물 앞엔 새음다리12) 키가 짤라 은방조13)요

키가 길어 늑대벼14)라 (하략)

주)

1) 상모찰벼로 고농서에는 코끼리털을 의미한 경우가 많고, 농악대가 쓰는 공연용 모자로 해석하기도 한다

2) 한자로 雌雉?로 벼에 얼룩이 있다. 어느 지역에서는 “꿩찰”로 부르기도 한다.

3) 까투리찰벼의 댓구로 생각하면 “장끼찰”로 불릴 수 있다.

4) 소년벼는 재담을 살리기 위해 노인벼의 댓구로 사용됬지만, 靑稻(푸른벼)가 조선도품종일람에 있는 것을 주목해볼 수 있다.

5) 노인벼는 이삭과 까락이 나올 때 하얀색이기 때문에 붙여진 이름으로 본다.

6) 홀태는 일제시대에 도입된 탈곡도구이다. 이보다 이전인 조선시대 김홍도의 그림에서는 큰 나무토막인 “태상”을 사용했다.

7) 등티기, 등터지기 : 정학유의 한글 농가월령가에 등장한다. 벼껍질(왕겨)이 터져있는 벼로 볼 수 있다

8), 9), 13) 일제 강점기에 도입된 품종이다.

10) 서유구의 임원경제지에는 한강이북에서 재배되는 옥같이 하얀쌀로 나온다

11) 밀다리는 농서나 민요에서는 자주 등장한다

12) 샘다리, 새암벼 등으로 부르고 찬물(저온)에서도 잘 자라는 벼로 볼 수 있다.

14) 민간에서는 벼 품종에는 친근한 동물의 특징을 들어 이름을 붙이곤 했다.

1913년 조선도품종일람에도 나오는 벼로는 상모찰, 까투리찰, 노인벼가 있다. 또한 등특이는 정학유의 농가월령가에, 옥자강이는 서유구의 임원경제지에 나오며, 밀다리와 샘다리도 자주 등장하는 옛날 품종들이다. 이를 보면 민요 속의 벼품종이 이야기꾼의 재담으로만 이루어진 것이 아니라 시대상과 사실에 바탕을 두고 부른 것을 알 수 있다.

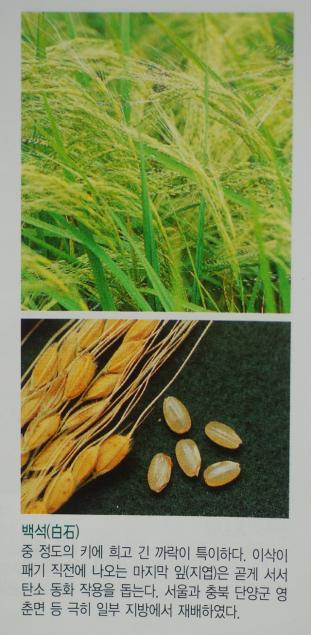

3. 서울과 충북의 토종벼 : 백석

조선도품종일람의 서울에서 재배되던 벼 중에 '백석'이 있었다. 이 벼는 충북의 영춘군(현재는 단양군 영춘면)에서도 재배되었다. 한국토종작물자원도감(안완식, 2008)에서도 사진과 내력을 찾아볼 수 있다.

백석벼는 이름에서 볼 수 있듯이 까락이 흰색으로 멋지게 휘날리는 것을 볼 수 있으며, 키가 큰데도 불구하고 잘 쓰러지지 않는 만생종 메벼이다. 분얼이 많지는 않지만 토종 벼답게 낮은 양분 상태에서도 기본 수량은 한다. 특이한 점은 “등터지기” 벼처럼 현미를 감싼 왕겨가 살짝 갈라져서 속에 있는 현미가 약간 보이는 경우도 있다. 왕겨가 잘 벗겨지는 이유로 탈곡 중에도 벼가 아니라 현미가 나오는 경우가 있다. 등특이 벼같은 경우, 종자소독시 열탕처리(60℃, 10분)를 강하게 하면 종자가 죽게 될 수 있어 주의가 요구된다.

현재 백석벼가 흙살림토종연구소에서 1,000여평 심어져 있다. 이 벼가 가을에 수확이 되면 흙살림 구내식당에서 점심에 일용할 양식이 될 것이다. 유기농으로 육묘해주고 바쁜 계절에도 불구하고 먼길 이앙기를 싣고 와서 모내기까지 해준 이주영 흙살림 회원님께 감사드린다.