페이지 정보

본문

이번에는 태국 동북 지역의 카라신에서 유기농업을 실천하고 있는 전통농업 그룹과 이러한 유기농업 실천 농가를 지원하고 있는 지역의 농협, 정미소 등을 몇 차례에 걸쳐 소개하고자 한다. 농가 단위에 의한 유기농업의 실천도 어렵지만, 힘들게 재배한 유기농산물을 제값에 받고 파는 일도 쉽지는 않은 게 현실이다. 여기에서는 유기농업의 실천과 지역 내에서의 지원이 원활하게 이루어지고 있는 사례를 살펴보자.

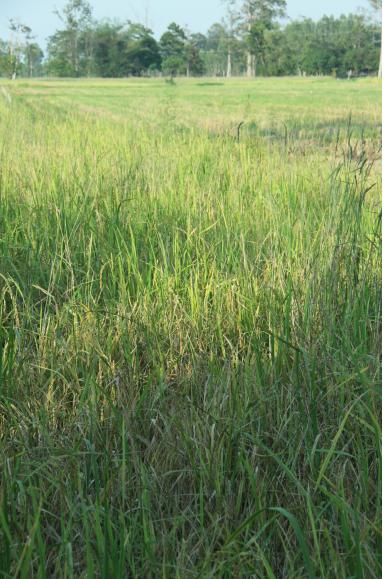

전통농업그룹의 유기재배 논의 모습.

■ 전통농업 그룹

카라신 지역의 전통농업 그룹(약 100명)은 이 곳 출신이면서 방콕의 유명한 절의 고승인 ‘타원’이라고 하는 스님의 권유로 2000년부터 유기농업을 시작하였다. 타원 스님은 설법 가운데 전통농업으로 되돌아가는 것이 불교에 맞는 자립적인 생활을 가능하게 한다고 하였다. 즉 이윤극대화를 목적으로 하는 화학비료나 농약을 대량으로 투입하는 농업이 아니라, 외부적인 것에 의존하는 대신에 전통적인 방법의 농업으로 회귀하는 일이야말로 삶의 자율성을 높이고 그것이 자연을 지키는 일로 이어질 수 있다는 것이다. 이렇게 시작된 전통그룹의 유기농업은 태국 내에서도 유명해져서 돈융 마을에 살고 있는 그룹 리더인 분미반야씨(71세)는 티비에도 출현할 정도로 인기를 끌기도 했다.

이 그룹에서 유기농업을 실천하는 농가들이 공통적으로 하는 말은 유기농업으로 전환했더니 쌀의 수확량이 늘어났다는 것이었다. 주로 판매를 목적으로 하는 자스민 라이스(향기나는 고급 쌀)를 유기재배하는 경우가 많다. 분비반야씨는 화학비료를 쓰던 시절에는 1라이(6라이가 1헥타르)당 350~400kg밖에 수확하지 못했는데 유기재배로 전환하고 나서는 해마다 수량이 증가했다고 한다. 유기재배로 전환한 첫해인 2000년에는 수확량이 350kg이었는데 2001년과 2002년에는 500kg, 2007년에는 600kg까지 증가하게 되었다.

유기농업을 한다고 해서 특별한 농법이 있는 것은 아니라고 한다. 병충해는 원래 별로 없는 편이어서 농약은 사용하지 않으며 잡초는 손으로 뽑거나 그대로 방치해두는 편이다. 화학비료 대신에 소똥을 넣는 것이 다다. 그렇게 해도 토질만 개선이 되면 어느 정도의 수확은 가능해진다고 한다.

한편 고령화된 전통농법 그룹의 농가들에게 전면적인 유기농업으로의 전환은 리스크로 작용하기도 해서 벼농사의 일부만 유기농업으로 전환하는 농가들도 있다. 유기질 비료로 소똥을 쓰고 있는데 소를 가진 농가는 100% 자급이 가능하지만 그렇지 못한 농가들은 소똥을 사서 쓰는 것에 부담을 느껴 여전히 화학비료에 의존하는 부분도 있기 때문이다. 하지만 유기농업으로 전환한 곳에서 수확량이 증가하는 것을 피부로 느끼게 되면 유기재배하는 면적을 조금씩 늘여가게 된다.

■ 주위 마을로의 확산

전통농업 그룹의 실천은 주위의 마을에도 확대되어 가고 있는데 옆 마을인 동캉에 살고 있는 스완씨(69세)는 20년간 해오던 이장직을 그만두고 유기농업에 전념하겠다는 뜻을 펼치고 있다. 이장직과 겸하여 22라이라는 넓은 토지에서 혼자서 농사를 짓는 일은 힘에 부쳐서 사람을 고용해서 농사를 지어오다가 이장을 그만두면서 본격적으로 유기재배가 가능하게 되었다. 2003년에 유기재배를 시작하게 되었고 조금씩 그 면적을 늘여가고 있다. 1라이의 땅에는 연못을 파서 복합농업도 실천하고 있다.

이 마을의 현재 이장도 주위의 권유로 2004년부터 유기농업으로 전환하였다. 전부 10라이의 논을 가지고 있는데 그 가운데 절반인 5라이에서 유기재배를 실천하고 있다. 유기로 재배한 자스민 라이스는 기존의 쌀보다 비싼 가격에 팔리는데 이 농가의 경우는 급하게 돈을 끌어 써야 하는 이유 때문에 충분한 값을 쳐주지만 대금을 받기까지 시간이 걸리는 지역의 정미소에 팔지 않고, 마을을 돌아다니며 현금으로 쌀을 사가는 중간업자에게 싼 값에 넘기고 있다. 태국에는 이러한 중간업자들이 마을을 직접 돌아다니거나 작은 정미소를 거쳐 쌀을 몇 단계에 걸쳐 사고 팔고 있다. 이러한 중간업자의 횡포를 막아보고자 카라신에는 지역의 농협과 정미소가 설립되어 농가를 돕고 있다.